出生时只有成人手掌大小、皮肤薄如纸、呼吸微弱……近日,在十堰市人民医院新生儿科经历了87个日夜的精心救治后,胎龄仅25周、体重仅820克的“小豆丁”(化名)终于顺利出院。出院时,他的体重已增长至2510克,生命体征平稳。这个小小的生命,刷新了该院成功救治最小胎龄早产儿的纪录。

突发紧急情况,宝宝超早提前“降临”

6月21日,产妇陈女士(化名)因“难免流产、妊娠合并宫颈机能不全、胎膜早破”等紧急状况,不得不让仅在母体中待了25周的宝宝提前来到这个世界。

“小豆丁”出生时体重仅820克,这个远远未达到“足月”标准的超早产儿,身体只有一个成人手掌那么大,皮肤薄得像一层纸,呼吸微弱到几乎难以察觉。十堰市人民医院儿童医疗中心主任赵旸介绍,超早产儿(胎龄<28周)与超低出生体重儿(体重<1000克)是新生儿中最脆弱的群体,死亡率极高。

“他们各器官系统都远未发育成熟,面临着呼吸衰竭、颅内出血、严重感染、喂养不耐受、视网膜病变等一道道危及生命的生死关。”赵旸表示,“可以说,救治这样的孩子,是对一家医院新生儿科综合实力的终极考验。”

87天全力守护,闯过一道道“生死关”

“小豆丁”刚一出生,就被迅速转入NICU(新生儿重症监护病房)。一个由资深主任医师、主治医师和专业护士组成的“特护团队”也迅速集结,一场“生命保卫战”随即打响。

“面临的第一道难关是呼吸。”由于肺部尚未发育成熟,缺乏肺表面活性物质,“小豆丁”自主呼吸极其困难。医疗团队迅速实施气管插管,注入肺表面活性物质,并连接呼吸机辅助通气。在整个有创通气期间,医护人员24小时守在暖箱旁,根据宝宝的细微反应不停调试呼吸机参数。经过不懈努力,“小豆丁”终于由有创过渡到无创呼吸支持,并最终实现完全自主呼吸。

喂养同样困难重重。“超早产儿的肠胃功能极度脆弱,哪怕是多喂0.5毫升奶,都可能引发坏死性小肠结肠炎(NEC)。”对此,护理团队制定了精准的喂养策略,除了通过鼻饲管用注射器精确控制奶量,每次喂奶精确到0.1毫升,他们还通过口腔按摩、母乳嗅觉刺激等方式,慢慢激发“小豆丁”的吸吮反射。在医护人员的精心呵护下,从最初每次0.5毫升,“小豆丁”的奶量一点点增加,最终实现了全肠道营养。

此外,由于超早产儿几乎毫无免疫能力,任何一点感染都可能致命。NICU严格执行消毒隔离制度,所有医护人员接触宝宝前必须严格执行手部卫生规范,各项操作坚持无菌原则。正是这样如履薄冰的细致,才为“小豆丁”构筑起一道坚实的抗感染防护屏障。

爱心守护创造奇迹,技术实力获赞誉

在NICU度过的87个日夜中,暖箱就是“小豆丁”的第一个家。为了模拟母亲子宫的环境,暖箱始终覆盖遮光罩,维持恰当的温湿度。医护人员尽力降低噪音、减少光线刺激,并通过“鸟巢式”护理、抚触等方式开展“早产儿发展性照顾”,帮助他建立安全感,促进神经发育。

赵旸表示,超早产儿的救治是一段漫长且复杂的过程。救治的成功,靠的是精细化管理、对细节的追求以及不放弃的信念。“我们不仅设备先进,更有一支经验丰富、有爱心、肯奉献的团队,从呼吸支持、营养管理到并发症预防,每一个环节都必须万无一失。”

如今,“小豆丁”已从出生时的“手掌宝宝”长成体重2510克、哭声洪亮的健康小宝贝。他的顺利出院,不仅刷新了医院救治最小胎龄早产儿的纪录,也标志着十堰市人民医院在超早产儿、超低出生体重儿领域的救治能力达到区域领先水平。

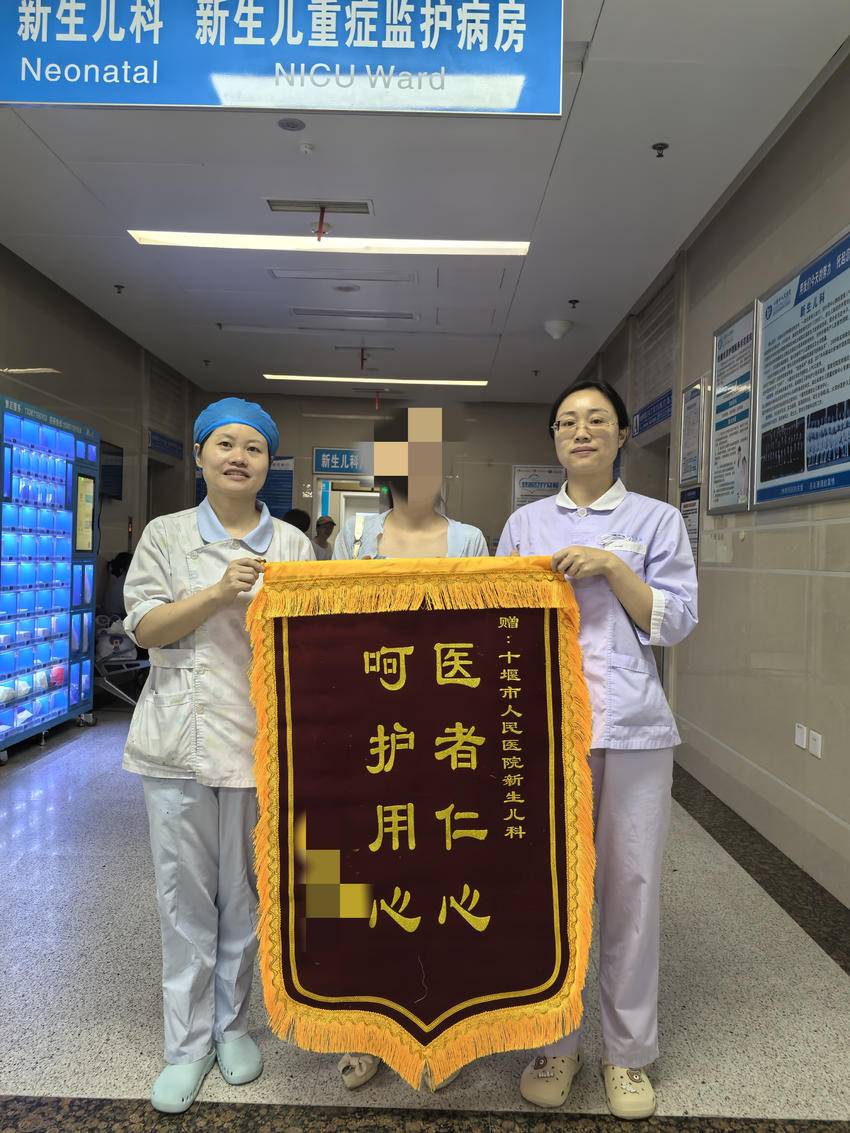

出院时,“小豆丁”的父母送来一面写有“医者仁心 呵护用心”的锦旗,感谢医护人员用专业与爱创造了这场生命的奇迹。“这面锦旗,不仅承载了一个家庭的希望,更是对全体医护人员精湛技术、崇高医德和无私奉献的最好褒奖。”赵旸说道。