今日房县网讯 通讯员 柯勇 报道:阳春三月,走进在城关镇,映入眼帘的是一排排干净整洁的小洋房,一条条宽阔通畅的入户路,一个个生机勃勃的产业园……乡村发展新时代气息扑面而来。

产景相融:“一枚果”的带动力

“八里村采取‘党支部+合作社+农户’方式,抱团培育樱桃产业,全村发展樱桃7000多亩,村民户均年增收1万余元,村集体收入达到50多万元。”城关镇八里村负责人罗华丽说。

游客合影留念

城关镇依托八里片区独有的气候及地理条件优势,采取“培植示范户、确定示范村、多渠道扶持、保姆式服务”等措施,规模化发展樱桃产业,先后成立了庐陵王、八里旺樱桃种植销售等5个专业合作社,形成“支部+专业合作社+基地+农户+电商”的产业发展模式,专业合作社统一改良推广新品种、统一采摘标准、市场保护价收购 。同时,引进栽培、田间管理、病虫害防治等一系列种植技术,把过去分散无序的家庭种植模式转变为种植有计划、技术有保障、资金有来源、产品有市场的规模化经营,有效提高了农户栽植樱桃的积极性。2015年以来,连续举办三届樱桃花节和五届樱桃采摘节,累计吸引游客20万人次,让美丽乡村产生美丽经济,带动村集体经济和贫困户增收。2018年“八里樱桃”喜获国家农产品地理标志保护产品。樱桃已经成为村民增收的支柱产业。

游客采摘樱桃

产业兴旺是乡村振兴的核心,是农村实现小康的关键所在。下一步,城关镇八里片区着力以樱带游,推进樱城相拥、樱路相随、樱水相依、樱村相宜、樱户相映的“城郊花果山”建设,发展樱桃种植、黄酒作坊、休闲观光、鲜果采摘、农家娱乐、城郊旅游、农村电商一体化的三产融合新业态、新产业,巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴。

产媒互动:“一壶酒”的消费力

沿着武神生态旅游路进入三海村,公路两旁黄酒作坊招牌林立,空气中弥漫着醇香绵密的酒香,不时有游客前来品尝购买。

村民谭学云家的黄酒作坊摆满了酒缸。今年71岁的谭学云,因老伴患病等多种因素,被识别为贫困户。她通过发展黄酒产业于2018年顺利脱贫,去年收入超过10万元,走上了小康路。她的脱贫故事被中央电视台《新闻联播》报道。今年,全家盘算着在扩大黄酒产量的同时,开办农家乐,让游客来吃农家饭、品手工黄酒、赏田园美景。

酒缸打酒

近年来,三海村依托区位优势,通过政策扶持、示范引领、技术支持、合作社联盟,已成为名副其实的黄酒专业村。在谭学云、陈运林等黄酒产业领头人的带动下,成立黄酒专业合作社2个,种植糯稻1000多亩,蓼子50多亩,形成了从原材料种植到加工销售的全产业链化,目前有黄酒专业户427户,产品已销往北京、上海、广东、深圳、武汉等各大城市。2020年产量达500万斤左右,产值已过6000万元。

“诗酒三海,乡恋田园”。未来三年,围绕市县发展战略,城关镇三海片区以乡村振兴为目标,在“一部诗、一壶酒、一个迷”上做文章,分步实施,有序推进。一是写好“一部诗”。承接诗经文化内核,组团西关老街开发,营造诗画美景,打造文旅休闲的“目的地”;二是酿好“一壶酒”。围绕房县“山海宴”黄酒全产业链建设,打造一村一品农旅融合的“留宿地”;三是探好“一个迷”。寻踪野人,探秘神农架,打造观景探迷的“出发地”,全力打造乡村“全域旅游+连片经济”,力争实现乡村蝶变振兴。

黄酒香迎路客

产收一体:“一块地”的生产力

“我在运林家庭农场做工3年了,果园打理比较繁琐,春天锄草、打杈,秋天摘果、打包,冬季修剪、上肥,基本一年四季都有活干。另外,我们家土地也流转了,一年的收入也有两万多元,而在以前,辛辛苦苦种地,收成最好的时候一年也挣不到一万元。”三海村村民李泽友激动地说。

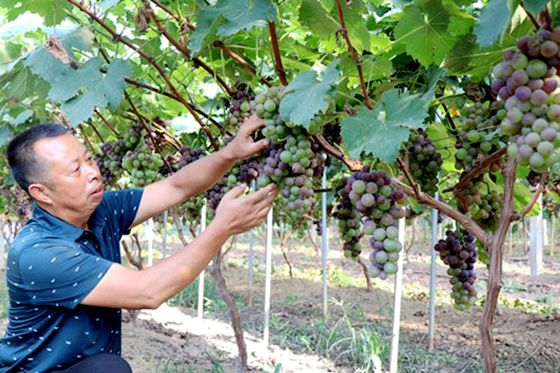

农场主观察萄萄长势

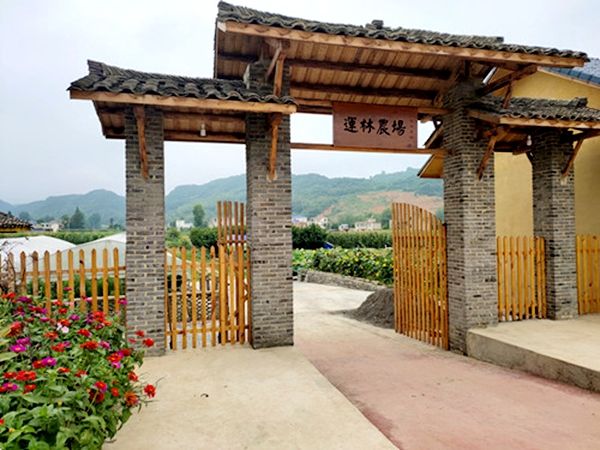

2015年,在外创业的三海村村民陈运林响应镇村号召回村创业,投资100多万元成立房县运林种养殖家庭农场,流转59户农户土地210亩,种植优质水稻160亩、从外地引进蜜桃、冬枣、冬桃、葡萄等10多个品种,办起了农家乐,让游客在这里吃农家饭、喝原汁黄酒、摘生态水果,观盆景奇石花卉。吸纳农户下地务农、进场务工30多人,男工每天100元,女工每天80元,达到了“土地租金+盈利分红+务工收入”的“一地生三金”效果。同时辐射带动周边农户81户200人务工增收。年付工资30多万元。2018年,该农场被湖北省农业厅授予“示范家庭农场”称号。

家庭农场一角

一花独放不是春,百花齐放春满园。三海片区通过流转农户土地700多亩,引进房州花卉盆景生态园、羊肚菌大棚种植、大闸蟹养殖、体闲垂钓农庄等产业项目,吸纳当地近500人就业务工,带动老百姓持续增收奔小奔。,助力美丽乡村建设。

“村庄变景点、田园变公园、产品变商品、农房变客房,打造一个个美丽的田园综合体,走一、二、三产业融合发展的道路,把城关镇真正变成一个全域旅游的大景区,让老百姓在全域旅游中致富奔小康,过得更加幸福美满!”城关镇党委书记林云国对于未来的发展信心满满。